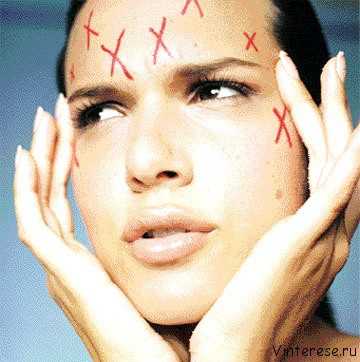

Прыщи на лбу — причины появления, лечение

Кожа – это орган. Не совсем обычный. Она не сконцентрирована в одном месте, но облегает все наше тело. Тем не менее, это не просто красивая обертка, как многие к ней относятся. Кожа выполняет многочисленные функции. Подобно другим органам, она получает питание через кровь, так же